戏迷是怎样炼成的

【本文共5851字,预计阅读时间约6分钟】

中国戏曲如果从汉代百戏溯源起,也有两千多年的历史了,……我们不由得惊叹,是什么注入给戏曲不断的生命力,使其常变常新?是什么支撑着戏曲这一特殊的文化形态拥有了独特的生存空间而一直能与中国人相伴?这答案便是中国特有的一个文化群体一一戏迷。

……

由于戏迷对于戏曲发展的重要作用及其本身所富有的文化魅力,探究戏迷对戏曲入迷的丰富原因和多种形式无疑是有意义也有意味的。本文便试图从戏迷的几种层次、文化心态以及功与过等几个方面探讨这个特殊的文化群体所有的丰富内涵和独特心理,即文化群体性格。

戏曲观众的队伍是很庞大的,尤其在农业文明社会里,广大农民、市民缺少艺术欣赏机会,而戏曲以其内容贴近百姓生活,歌舞生机勃勃而吸引了群众。戏曲在宋代刚臻成熟,便显示出强大号召力。……戏曲频繁的演出,造就了大量群众接触戏曲的机会,一些观众虽然爱凑热闹看戏,但并未能陶醉于戏曲特殊的文化形态之间,而另一些观众在逐渐接触戏曲的过程中,或为奇特的表现形式, 或为故事人物所打动,进而与戏曲本体所显示出的文化内涵产生共鸣,以后, 这些观众便会主动寻求戏曲甚至宣传和表演戏曲。由是,我们把戏迷分为三个层次(见下图): 边缘戏迷是戏迷群体的基础,是广大戏曲观众中开始接受戏曲的一类, 他们是戏迷的前提。观众欣赏戏曲出于各种目的和机会,而边缘戏迷则是戏曲较为固定的观众。在这批观众中,经过欣赏和感受的过程,一些人对戏曲开始入迷。边缘戏迷形成于各种渠道,在中国古代,“迎神赛会”和军队驻扎、 商人娱乐都是最为重要的边缘戏迷形成缘由。

当然,俟边缘戏迷中的一部分从凑热闹中走出,逐渐领会和迷恋了戏曲,把戏曲这种特别的艺术形态作为他们精神的伊甸园,并从心理上强烈地去接纳和深入体悟戏曲文化,这就是真正的戏迷了。戏迷对戏曲的理解和领悟已然深入:或从戏曲的外在形式上得到一种深深的陶醉,忘乎所以,日积月累,对戏曲的领会从精美的形式飘溢到精神的绝对自由,所谓“檀板一声,凄凉忧郁;茫茫大千,几无托足之地。出愁暗恨,触绪纷来;低回咽呜,慷慨淋漓,将有心人一种深情全盘托出,借他人酒杯浇心中块垒。”这正是一种戏迷;或从戏曲内容上得出一种超乎世俗的满足。……

第三层的戏迷即票友,他们不仅好听,还好亲身参与演出或演唱,这是由戏曲的艺术特点决定的。西方交响乐、芭蕾舞吸引观众欣赏,但由其自身规模的宏大,结构的缜密,注定了观众只能当看客。戏曲则不同,它的艺术形式则既精致又简便,它的表演技艺对即使没有专门训练的戏迷来说也是可望可及的。戏迷的介入演出与演员不同,演员的演艺是用来娱人而为职业的,而戏迷的介入演唱或表演则首先是基于自身的一种文化冲动——徜徉在超世俗的装扮和醉人的曲声中,达到“自娱”的精神需求。…… 著名的串客彭天锡的票友事迹久为人称道:

彭天锡串戏妙天下,然出出皆有传头,未尝一字杜撰。曾以一出戏,延其人到家费数十金者,家业十万缘手可尽。三春多在西湖,曾五到绍兴,……天锡多扮丑净,千古之奸臣佞幸,经天锡之心肝而愈狠,借天锡之面目而愈刁,出天锡之口角而愈险。设身处地,恐纣之恶不如是之甚也。皱眉视眼,实实腹中有剑,笑里有刀,鬼气杀机,阴森可畏。……

彭天锡迷戏之甚,耗家资十万而不吝惜已堪可嘉,而票戏所表现出的卓越才能也显示了票界中实在大有才能。 边缘戏迷、戏迷、票友是戏迷大家族中的不同阶段,同时三个层次如一条生物链,构成戏迷发展的自身景观。不过,三个层次,只是对戏迷发展阶段的粗略分类,而对戏迷进行更为深入的性格分析,则是下文所要详述的。

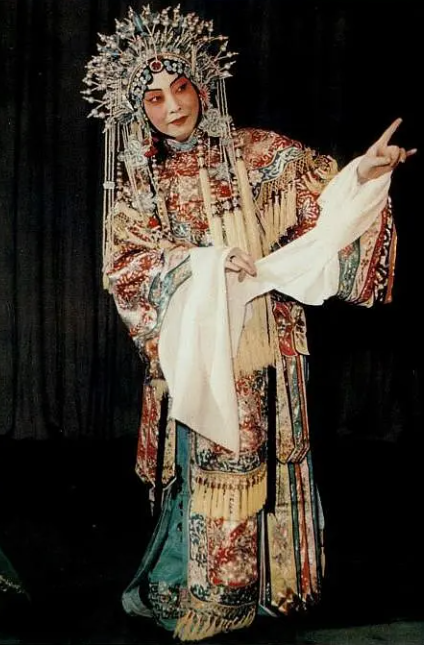

当谈到中国戏迷对戏曲执着而强烈的文化认同意识时,我们首先不能回避这么一个问题:戏曲以什么魅力吸引着各个阶层,各种水平的戏迷?回答了这个问题,也就对戏迷心态有了个最初的答案。 …… 戏曲是由人扮演的,而且在通常情况下,经过装扮的优人是有着靓丽神采和惊人美貌的。“爱美之心,人皆有之”,生活在世俗中的人,视野是宽阔的,目光是散视的,而生活中美好的人和事由于没有专门的焦点,形成不了强烈的魅力辐射。而在舞台上,这种美丽的装扮从一开始就是以一种视觉核心出现的,是视觉焦点,这样就容易引起人们的审美关注,进而产生愉悦的心态。戏曲又不完全同一于当代的模特表演,人物美的塑造不仅通过外表, 更通过纷繁富丽的歌舞手段和符合剧情的人物性格来丰富和包装。 我们之所以认为梅兰芳“美”,不仅仅因为梅的扮相如王瑶卿所评之“棒”,更在于梅兰芳塑造人物的手段美轮美奂:在《霸王别姬》中用“剑舞”表现了虞姬的凄艳;在《贵妃醉酒》中用“四平调“表现了杨玉环的哀怨;在《战金山》中用“起霸”表现了梁红玉的飒爽。除了外在形式的包装,还有体现剧情的人物人格魅力——戏曲人物不全等同于现实人物,现实中的人物是复杂的烦琐的,而戏曲的人物往往只截取一面,深入而单纯,或善良诚实、秀丽潇洒, 或愚蠢狡诈、丑陋不堪。演员的装扮、艺术手段的包装,剧中人物魅力的丰富,三者的统一使人物美丽的外延得到了扩大,产生了 “角色”的魅力光环。

更进一步说,肉体与语言始终是人类自身艺术最有永恒吸引力的事物之一,艺术的最初和终极关怀是人的自身——人是天地间灵长之翘楚,人对于自身复杂变幻的精神力量和肉体力量充满了神秘感,人始终存在着对自身超越的渴望,艺术首先满足人的这种欲望。

……

如《拾玉镯》中,孙玉姣用虚拟的穿针引线,引导了奇异的景观。“卧鱼” “下腰” “吊毛““抢背“ “僵尸”,无不都是戏曲格式化了的“肉体性”,超越人们在常规生活中的所见所闻,使观众对于人的自身认识产生一种新的快感。戏曲亦有出色的语言技巧,那便是音乐化的唱与念。在生活中谁也不能四处摇头晃脑唱念,而在舞台上,在假定的环境中,却以音乐化、诗化的唱念来重复表现人的这一基本“特产”——语言因人的存在被大大诗化、艺术化了。

……

以上所述的正是一种对“肉体性”的自我反观产生了戏曲最初的魅力,我们把置身于此种魅力辐射下的戏迷心态称之为“观色心态” 。

……

看色论人心态似乎比较肤浅,然而它也是戏迷心态中的一大类,有其内在的文化背景和心理内涵,而且在一些场合,这种心态很容易产生,带有些本能的意味。当然,当戏曲以足够的魅力,使戏迷从角色的魅力注目转移到戏曲本体上来,心态就发生了变化,为戏曲的精美表现形式而倾倒,这种心态的戏迷该叫作“看艺戏迷” 了。

……

戏曲在成熟发展过程中,一方面文学形式日渐完善,另一方面独立完善的表演体系也逐渐形成。戏曲是立在舞台上的,是以“歌舞登场”为外在形式的,戏曲文学能否立足,剧目能否吸引人,很大程度要靠表演技艺。历数百年艺人与行家的精心琢磨,戏曲形式愈精美愈完善。

京剧大量涌现的不是作家、文学家,而是表演艺术家,人们不再像“元四大家”列举四位剧作家那样,而是选出了 “四大名旦” “四大须生”,千万戏迷为他们美轮美奂的表演技艺而痴醉。本文不论及“表演中心”与“文学中心”孰优孰劣,但从中可以看出戏曲形式具有奇特的审美诱惑力,倾倒了大批戏迷,在吸引更多观众看戏这一点上是功不可没的。

……

“看艺戏迷”正是从戏中得到艺术享受,没有一门艺术能像戏曲那样,如此丰富精美又最贴近广大中国百姓的心态,难怪林语堂说:“中国歌剧(即戏曲一笔者按)则是劳苦大众的精神食粮,它比任何其他艺术形式更加深入地渗透到人们的心灵。”因而它拥有最多的戏迷。

“看色”和“看艺”是两种极为普遍的心态,而戏迷中还存在着另外一种心态,他们看戏的最终目的不是为了 “看”,而是寻求一种感觉,或在艺术审美过程得到忘乎所以却天地浑一的强烈陶醉感,或自己创造一种艺术感觉, 自娱自醉。这种心态看似迷醉自身,实际上正是如尼采所说的“醉境中的人 的自我反映”。因此我们称这种心态的戏迷为“醉境戏迷”。

“醉境戏迷“往往对戏曲的外在形式乐、舞蹈、文辞有特别的感悟力,透过形式的外围,深入感悟戏曲艺术本体的深层意味,正是人的精神力量和生命感悟的快乐显现。他们或者用戏曲联系自身的某种感受,刺激自己,从中达到澄静、明朗的灵悟;或是以之来感受对世俗生活的暂时偏离之快感, 把自己放逐于艺术之舟,随着音乐、舞蹈、文辞的节奏律动而宛转激荡。

……

《红楼梦》第二十三回写林黛玉偶尔听到戏文演《牡丹亭》,感概万分……

林黛玉对戏文有强烈感受,从偶然听到耳内到一蹲身细嚼,正是由曲文的酸楚缠绵,联想自己和宝玉俳恻而多磨的爱情经历。因为她性格的多愁善感,又淹通文学,能由“如花美眷、似水流年”感发出人生韶华易逝,而青春却有“付于断井颓垣”的“幽闺自怜”的愁苦,生怕“水流花谢两无情” 的结局。林黛玉听戏的过程,由戏出发,进行了充分地想象,积极调动了她的人生感悟与思考,从而把戏与自身融化在一起,达到“醉境中的自我反映” 的最佳效果。

……

“看色” “看艺” “醉境中的自我反映”三种心态,实际上只是为众多戏迷心态的粗线条划分,在戏迷发展漫长的历史中,在戏迷存在宽阔的空间里, 由于各种人文环境、地域环境以及个人丰富而多样的心理的千差万别,势必使戏迷心态也复杂而微妙,这里的笼统划分不免粗疏。戏迷文化作为文化学、社会学、心理学与戏曲学的多元交叉点,是一门富有内涵和意味无穷的边缘学科,值得我们深入地思考和研究。

戏迷在戏曲发展过程中无疑起了举足轻重的作用。戏曲与戏迷的相互关系一方面是戏曲以靓丽的装扮、精美的唱念做打,畅快通俗的内容情节给予了戏迷精神上的慰藉、审美上的快乐;另一方面,戏迷对于戏曲不是被动的认同,而是积极地参与发展创造。戏曲迷的审美倾向往往决定了戏曲的发展方向。 例如,明初海盐、余姚、弋阳等诸腔兴盛,随着士大夫阶层对戏曲的青睐并成为当时戏迷的主流时,较委婉动听的昆山腔便被进一步雅化并盛极一时。但当大量市民、农民发展成为戏迷主流时,他们难以接受昆曲骈美的文辞、纤柔的儿女情态,于是戏曲出现了改革,“滚白”的出现,题材的转向, 符合了民众口味,以至“花部”勃兴,取代了昆曲的一统天下。 …… 爱好和熟悉戏曲的文人学士对戏曲进行的文学创造,也是戏曲发展的动力。关汉卿就是梨园行家,他的剧本可演可传,成为千古流传的佳作。而近代京剧发达,表演艺术家层出不穷,其间文人学士功不可没。 例如“四大名旦”周围都有一批吃透戏曲而又眼界开阔、创造能力很强的戏迷。梅兰芳得齐如山、张彭春等人大力相助,对剧本、服饰、化妆、表演等来了全面的革新,才有了世界驰名的声誉。程砚秋若非得罗瘻公、金仲菰之助,程派的形成是不大可能的。陈墨香为荀慧生编了许多优秀剧目,《钗头凤》《杜十娘》《红楼二尤》《勘玉钏》皆出自其手。尚小云和杨小楼得清逸居士(爱新觉罗•溥绪)之助,名剧《秦良玉》《野猪林》成为两位大师的代表之作。

更有一些戏迷痴于票戏,在票戏过程中探索艺术,技艺精湛,便下海当了演员。很多下海的戏迷表演很有独特之处,甚至蔚而成派。览阅一部《中国京剧史》,票友下海成角成派之事屡见不鲜。

被人称为老生“后三杰”之一的孙菊仙,原是武秀才,从政经商俱无意持久,只酷爱票戏,三十五岁时正式下海。在半个多世纪的演出生涯中,以其嗓音洪亮沉厚,表演风格粗犷豪迈而享誉梨园,被召入升平署长达十六年之久。孙菊仙因从小读书颖慧,娴于音律,所以文化素养较高,非常重视文学知识,认为不识字,无知识,无以明戏理。他演戏,反对墨守成规,主张有所创造,他在舞台上敢于突破固有程式,自然大方又神气逼真。这在当时剧界是十分难得的,孙菊仙由此成派,为后世所敬仰,刘鸿声、马连良都曾获益于孙派。

……

时至今日,戏曲虽有式微之势,但戏迷之数量与戏迷痴戏之情仍不减当年。一些文化层次较高的戏迷做着整理史料、弘扬艺术精神的工作;有的戏迷则仍陶醉于票演。各种票房林立、水平不一,各个阶层的戏迷也是辐饗毂集。值得称道的是,今天的许多戏迷不仅仅把自己陶醉于戏曲,更把振兴戏曲、弘扬传统文化视为己任,孜孜不倦地做着大量有益工作。诸如培养接班人,宣传京剧,办爱好者学习班,上电视宣传,印书印画册,等等。

……

但是,我们也应意识到存在于戏迷身上的一些消极心态。有些戏迷因熟悉传统,看戏甚多,常耽于对以往的过分留恋,有时甚至成了对自身资格的炫耀,而对戏曲的发展潮流不能正确的认识,反而起到了阻碍的作用。

……

我以为,过去的辉煌已属过去,今天的戏迷不应是过去的戏迷,执着与痴迷不会变,而心态却应更开放更理智。戏曲发展到今天,不应只拥有“文化认同”的戏迷,更应拥有富于朝气和思想的“文化创造”的戏迷,使戏曲脱去长年积累臃肿的外衣,恢复其富有生命力和适应性的原本面目,健康地跨入二十一世纪。最后,我以刘禹锡的两句诗略改一字作为本文结束,也是对古老的戏曲和戏迷文化行一个崇敬的注目礼:

沉舟侧畔千帆过,老树前头万木春。

温馨提示:内容来源于网络,仅用于学习交流参考,无商业用途,如有不妥请联系本站,将立即删除!

郑州戏曲学校是河南省专业的豫剧中专学校,也是郑州市唯一学历教育戏曲中专学校,开设有3/5年制大专、中专班,欢迎报考!