文学百科|中国传统文化—河南曲剧

河南曲剧 地方戏曲剧种 河南曲剧是戏曲剧种,又名河南曲子戏、高台曲。由坐班清唱的河南鼓子曲中杂牌小调与民间歌舞踩高,相结合,于1926年经临汝县农民同乐社搬上舞台,发展为戏曲剧种。由于曲调易学,用本嗓演唱,表演接近生活,传播极快。剧目以民间生活小戏居多。 曲剧是在河南曲艺的基础上发展而成的,起初的形式是由表演者边踩高跷边唱曲子,后来逐渐发展成为高台曲。 中华人民共和国成立后,河南曲剧不仅在本省的大部分地区盛行,而且还在甘肃、陕西、河北、安徽、江苏、湖北等地也建立有专业剧团。1956年河南省首届戏曲观摩汇演大会鉴于朱万明对河南曲剧形成的贡献,授予他荣誉奖,临汝县也被誉为河南曲剧的发祥地。 至1983年,河南全省共有专业剧团三十三个,除此之外,在湖北、云南、山西、河北等省也先后建立了专业的河南曲剧团。

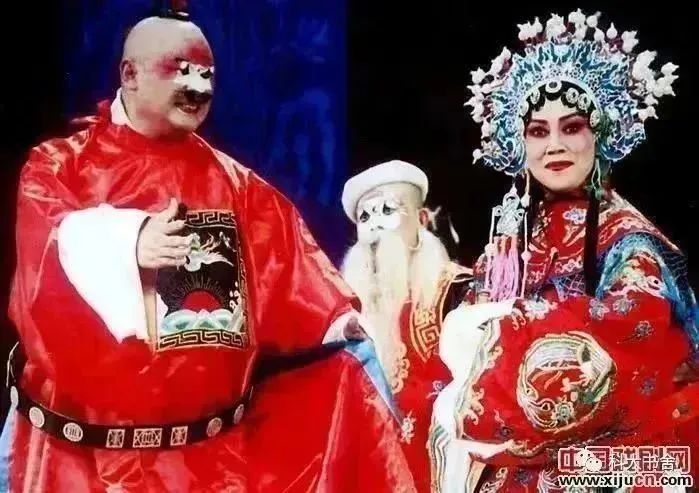

由于曲调来源于民间生活小戏,因此歌词易学,并大多采用本嗓来演唱,表演也相当接近生活,传播速度极快。河南曲剧的唱腔是采用曲牌体式。最初登上舞台时,曲剧的腔调大多采用"杂牌小调"的形式,仅有〔阳调〕、〔剪靛花〕、〔诗篇〕等十余支。后逐渐吸收流行于南阳一带的曲艺"大调曲",丰富了唱腔的形式。 河南曲剧的主奏乐器是坠胡。另外还有三弦、唢呐、琵琶、二胡、筝、笙、月琴等。 在现代形式的戏剧的表演方面,河南曲剧比较注意运用舞蹈动作用以表现现实的各种生活内容。 早期的河南曲剧在表演上继承了高跷曲的歌舞身段和行当分工。 高跷曲一般有五个角色:老婆(老旦)、媳妇(青衣)、姑娘(小旦)、相公(小生)、和尚(丑)。和尚经常兼扮演老旦,并且有时还会增加诸如"二姑娘"、"瞎子"等配角行当。早期的河南曲剧无论演什么戏,角色一般不外乎以上五种主要形式。

温馨提示:内容来源于网络,仅用于学习交流参考,无商业用途,如有不妥请联系本站,将立即删除!

郑州戏曲学校是河南省专业的豫剧中专学校,也是郑州市唯一学历教育戏曲中专学校,开设有3/5年制大专、中专班,欢迎报考!