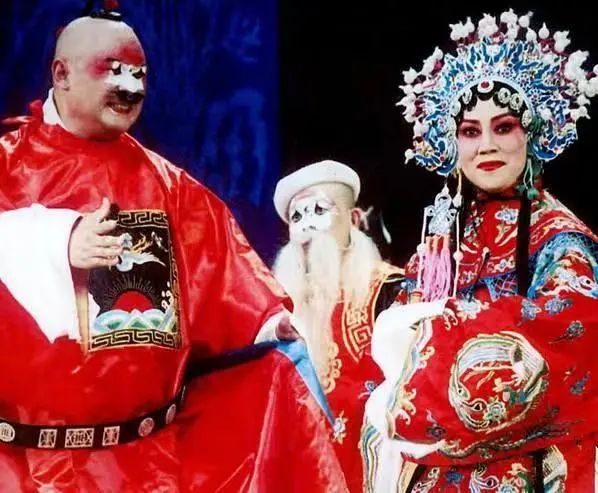

豫剧小知识——流派

豫剧流派

豫剧起源于河南,是中国五大戏曲剧种之一,中国第一大地方剧种。随着豫剧的不断发展,形成了不同的流派即祥符调、西府调、豫东调、沙河调、高调五个流派。豫剧也可分豫东、豫西、豫南、豫北四大派。其中影响最大的为西府调和祥符调这两个大流派,或称作豫西调和豫东调两个派。

01

祥符调

即流行于祥符(开封的别称)一带具有独特风格和特色的豫剧腔调。曾经有不少戏曲艺术家、戏曲教育家在创立祥符调中立下汗马功劳,徐老六就是突出的代表。经他的手就办了八个科班,培养了大批豫剧人才。到民国初年,这一派优秀演员就像雨后春笋似的大批涌现,其中李剑云更为杰出,红极一时。除此,王絮亭当时在开封演的《对花枪》、《劝夫》等被称为祥符调三绝。

02

豫东调

即流行于商丘一带具有一定风格和特色的豫剧腔调。这一派的代表人物是蒋扎子。蒋原宗祥符调,曾在朱仙镇办班。由于社会的诸多原因,也是为了生计,蒋才迁徙商丘一带。由于该地语言发音和群众欣赏习惯不同,如唇音较多,吐字较轻,在行腔中喜加衬字,使唱腔较为轻巧、柔媚,于是形成所谓豫东调。正因为豫东调这一华丽、轻快、长于抒情的特性适应了当时当地广大群众的审美心理,使它得以迅速的成长和扩大。

即流行于商丘一带具有一定风格和特色的豫剧腔调。这一派的代表人物是蒋扎子。蒋原宗祥符调,曾在朱仙镇办班。由于社会的诸多原因,也是为了生计,蒋才迁徙商丘一带。由于该地语言发音和群众欣赏习惯不同,如唇音较多,吐字较轻,在行腔中喜加衬字,使唱腔较为轻巧、柔媚,于是形成所谓豫东调。正因为豫东调这一华丽、轻快、长于抒情的特性适应了当时当地广大群众的审美心理,使它得以迅速的成长和扩大。

03

沙河调

即流行于沙河流域的一种豫剧腔调。这种腔调是祥符调和南阳梆子相结合的产物,在祥符调还没有流传到豫南以前,豫南淮北一带的沙河西岸,流行着南阳梆子,后来祥符调在漯河、周口一带扎下了根,又吸收了南阳梆子的精华,逐渐形成了一个新的豫剧流派。这一派形成的较晚,虽然影响不大,风格不够突出,但也是豫剧中不可或缺的一个流派。

即流行于沙河流域的一种豫剧腔调。这种腔调是祥符调和南阳梆子相结合的产物,在祥符调还没有流传到豫南以前,豫南淮北一带的沙河西岸,流行着南阳梆子,后来祥符调在漯河、周口一带扎下了根,又吸收了南阳梆子的精华,逐渐形成了一个新的豫剧流派。这一派形成的较晚,虽然影响不大,风格不够突出,但也是豫剧中不可或缺的一个流派。

以上三个流派虽然历史上曾被人们如此称谓,但由于它们的血统关系较近,它们都是从祥符调派生出来的,加之它们各自都没能完全摆脱原来的艺术风格而形成鲜明而独特的艺术体系,所以后人常把它们三派统称为豫东调。三派的声腔结构都是在同一种音阶调式中进行的。唱腔结构的骨干音由五个音组成,旋律主要在音区之间进行。旋法多向上进行。主音落在“5”音上。故被称为微调式,俗称“上五音”。声腔的语言基础是中州音韵的豫东地区(以商丘为中心)的音韵和语调,唱法多用假声(即二本嗓)。唱腔华丽、轻快,具有热情、粗犷、高亢、明朗等特点,唱腔的句法结构通常是眼起板落,闪板(即后半拍)较多。

04

豫西调

有研究者认为,是指流行于洛阳一带具有独特风格和特点的豫剧腔调。这种腔调在走上舞台以前叫做“地摊戏”,亦名“围狗圈”。是一种以山歌民谣为基础的土调,名为“河南讴”,后来吸收了早期秦腔——同州梆子的唱调,并与“弦索调”及“高腔”相参合,于是形成所谓“河南梆”。由于豫西调的艺人不断在唱腔上进行大胆地改革,适应了当时当地广大群众的审美习惯,所以很快得到了发展。

有研究者认为,是指流行于洛阳一带具有独特风格和特点的豫剧腔调。这种腔调在走上舞台以前叫做“地摊戏”,亦名“围狗圈”。是一种以山歌民谣为基础的土调,名为“河南讴”,后来吸收了早期秦腔——同州梆子的唱调,并与“弦索调”及“高腔”相参合,于是形成所谓“河南梆”。由于豫西调的艺人不断在唱腔上进行大胆地改革,适应了当时当地广大群众的审美习惯,所以很快得到了发展。

豫西调的声腔结构的骨干音是由五个音组成,旋律主要在“5——1”广音区之间回旋,多向下进行。主音落在“1”音上。故被称为宫调式,俗称“下五音”。唱腔的句法结构一般都是板起板落。旋律的进行较为平稳、舒展、深情、内在。寒韵较多。演唱时多用真声(即大本嗓),具有朴实、浑厚、悲壮、深沉,长于叙述等特点。

豫剧流派是一定历史时期内的艺术现象,它也必然会随着历史的发展而不断发生变化。有的流派能够顺应历史潮流,适应群众的审美要求,加之艺术条件成熟,可能会延续的时间长些,影响面大些,如豫东调和豫西调。有的流派不能完全顺应历史潮流、有悖于群众的审美要求,加之艺术条件不够成熟,可能会延续的时间短些,影响面小些,如高调和沙河调等。可以说,所有的艺术流派都有各自的兴衰过程,只是时间的长短有所不同,但豫剧从未停止经久不息地传递着中华民族的优良传统,诠释着中国人的文化根源,陶冶人们的情操。

温馨提示:内容来源于网络,仅用于学习交流参考,无商业用途,如有不妥请联系本站,将立即删除!

郑州戏曲学校是河南省专业的豫剧中专学校,也是郑州市唯一学历教育戏曲中专学校,开设有3/5年制大专、中专班,欢迎报考!